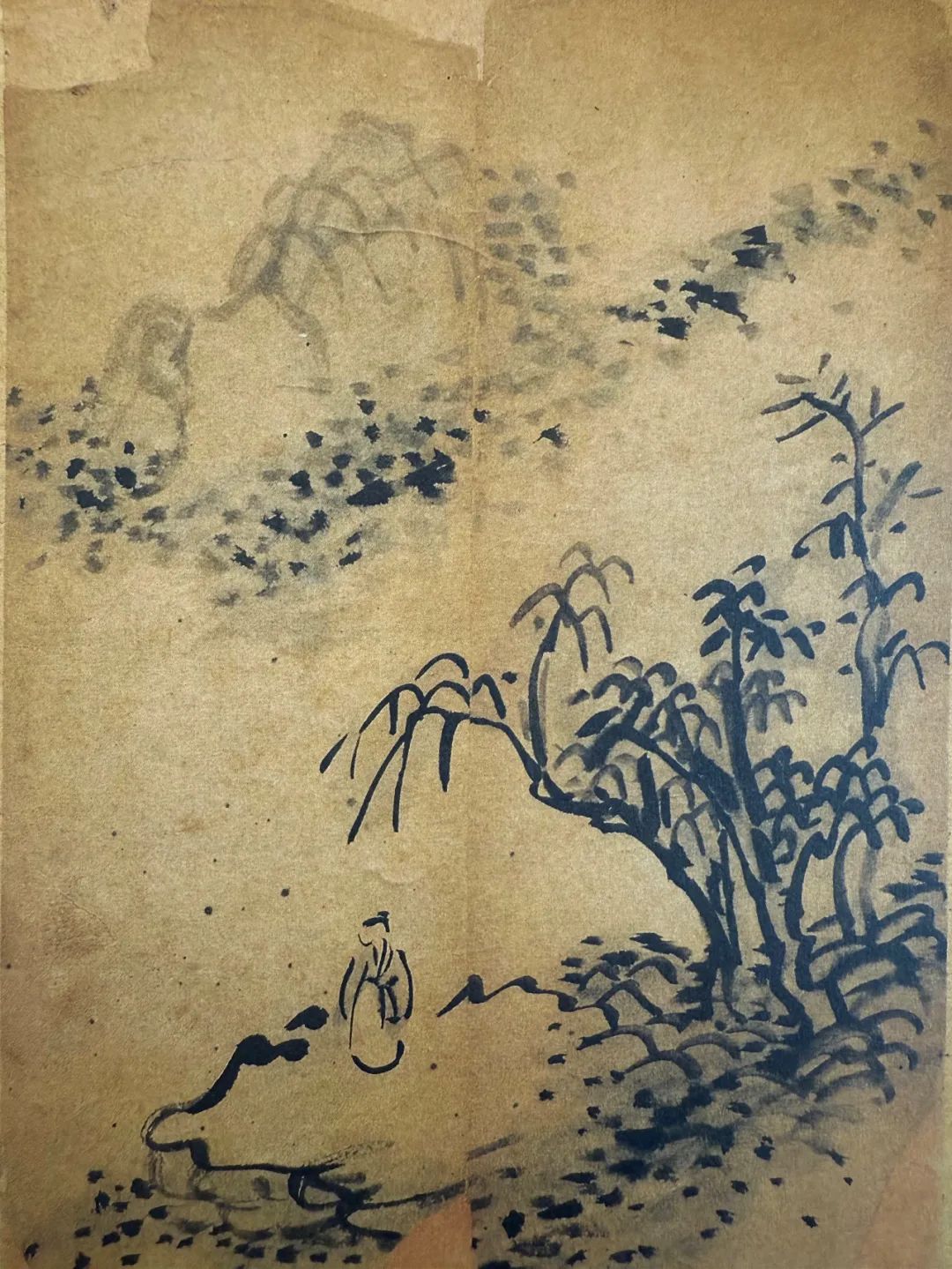

偶然发兴读金朝、元朝词,一句“有时抱膝看青山”轻轻拨动了心弦,隐隐激起一股无名的意绪。已经过去一段时间,词人是谁,词写了什么,早已记不起,天南地北奔忙,时而喧嚣,时而孤寂,这词句却始终萦绕心怀,这意象则常现脑际。

抱膝小歇,是营营人生路上一个个的休止符,因为无意,往往松弛。回头想想,那意味,那体验,那情景,会觉其美妙无比。

“有时抱膝看青山”,重点不在所看的“山”。大多数情况下,抱膝看山,思想是放空的,甚至于目光也是放空的。想无所想,见无所见,这可能是抱膝看山的最高境界了。

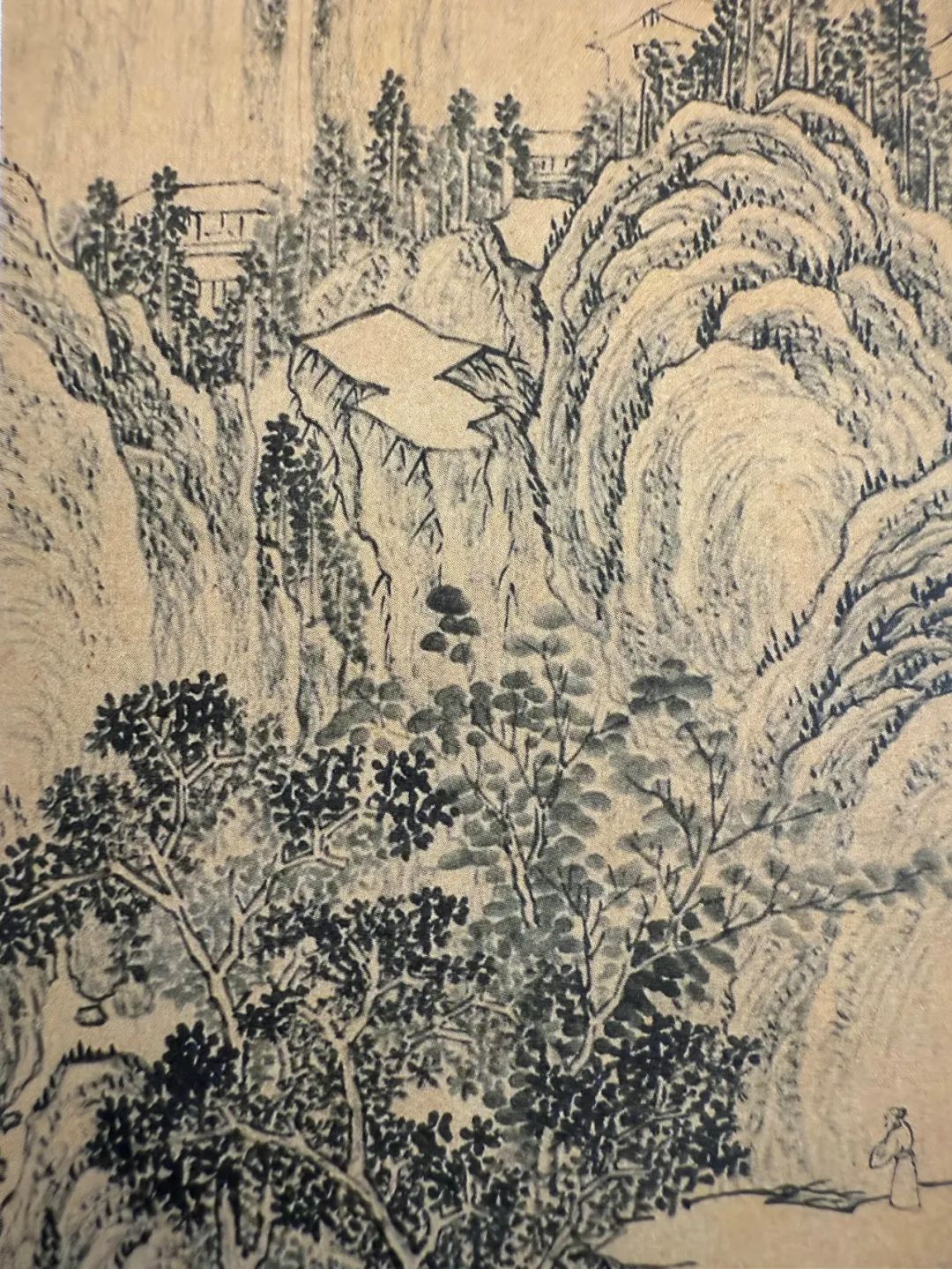

山,当然是值得观赏的。青山,色彩斑斓的山,白云飘邈的山,雪山,雨中的山,云雾笼罩或奔腾倾泻的山,瀑布飘逸的山,高峰耸立的山,以至于光秃秃的山和矮矮的小山丘,都是值得观赏的。

抱膝,是静谧的。被你观照的山,也是静谧的。

静谧的山中,并不是岁月静好,时时刻刻上演着生死搏杀的戏码。抱膝看山时,那让人安宁的闪烁着晶莹露水的草,姹紫嫣红的花,参天入云的树,为着阳光,为着雨露,为着土中的养分,互相残酷地厮杀。猛兽、猛禽就不说了,蛙们对蝴蝶等昆虫是毫无怜悯之心的。细菌们更是吞噬着一切可以吞噬的。大自然呈现给我们的和谐美好,是在激烈的厮杀中达到的。抱膝观山,人与青山保持着距离,此时并不参和那山里的厮杀,感受到的只是自然的美和宁静。

八十年代是美好的。那时,人们思想解放,意气风发,对未来充满希望,勇于去探索自以为知道的未知世界。如同那山上,各种思想的碰撞与斗争,各种事物的竞争。当我们回头看到那一派朝气、欣欣向荣,那是旧体制的落幕,也有体制内下岗工人的悲哀。但,我们还是要赞美那个时代,就像我们欣赏那充满生气的青山。

现在有人甚至赞美1966到1976年,说那时的干部多么廉洁,干部群众如何平等。这或许也是一种距离和睁眼瞎产生的美感吧。那个年代,人按阶级划分,是巨大的不公平。人也没有选择工作的自由。是的,那个年代也有人性的光芒,我们赞美那人性的光芒,是因为那人性的光芒照出了那时代的丑恶。铁锤在石头上砸出了火花,碎裂的石头是不会赞美铁锤的。

距离产生美,是美学的一种观点。对于历史,首先是时间上的距离,其次是由时间距离而拉开的空间距离,让人们对历史上的某个时代、某个社会染上一层浪漫的色彩。关于文革是一例。还有更远的距离,所谓民国风。上海安福路一带梧桐树下,给人带来多少诗意的情调。但那诗意掩盖下的,是暗杀与抢掠。

再好的年代与社会,都难免竞争、尔虞我诈甚至残酷的生死搏杀。这或许是人类的悲哀与宿命,也或许是人类探索人生意义的意义所在。

抱膝看山,有时看的是夜色中的山。那也是青山。夜色中的山影,并不是乌黑乌黑的,有着隐隐的青色。夜色中的青山,依然是宁静的,山中偶然传来的鸟的呱噪是宁静的,山中那一阵一阵传来的树叶婆沙声是宁静的,荒野的山中偶然传来的猛兽的咆哮声是宁静的。那宁静,有时让抱膝的你内心宁静,有时也让抱膝的感觉有些异样的悚然。

夜色中的青山,似乎是剪影,又不是薄薄的一片剪影。如果你一拳打过去,你不知道会打到多深,甚至你整个人砸进去,你也不知道你需要多久才能穿过这一层剪影。人生是一趟不可预设的旅程。

父亲离开后,有一次母亲跟我说:未来是不知道的,是一片漆黑,啥也看不见,你只有往前走,走好每一步。我大约理解母亲的意思。对于一个九十多岁的老人,她对未来并没有什么特定的期待与盼望,只是坦然地过好当下的每一刻。晚辈们的生活,她已经帮不上什么,只愿少给他们添麻烦。

冯至有一首诗《深夜又深山》:

深夜又是深山,

听着夜雨沉沉。

十里外的山村,

念里外的市廛。

它们可还存在?

十年前的山川、

念年前的梦幻,

都在雨里沉埋。

四围这样狭窄,

好像回到母胎;

我在深夜祈求

用迫切的声音:

“给我狭窄的心

一个大的宇宙!”

这首诗被诗人北岛选入他编的《给孩子的诗》中。我居然买了这本诗集,也读了集中所有的诗。诗里的“念”是“廿”的另一种写法。那时还年轻的诗人对未来有着美好的期待,眼前一片光明,所以他急切的呼喊:给我一个大的宇宙!能够感觉到,这颗小小的心脏是要进入那大宇宙中搏杀、奋进的。

有时抱膝看山,特别是看着夜色中的青山,我想,整个地球上的生命也许是在另外一些遥远的星球上生存竞争中被踢出局的,然后在宇宙中被各种冲击与敲打,粉碎粉碎再粉碎,终于如空虚一般虚无缥缈地漂到了这个星球上,于是无生有,有生一,一生三,三生万物,继续相互搏杀,生生不息,有时抱膝看青山。

有时抱膝看青山,想到那宁静的山中激烈的搏杀情景,不免内心追问,生命的意义何在?当你追问人生意义,人生也就有意义了。每个人,每个生命都有自己的意义。

有时抱膝看青山,山空空,目空空,思绪也空空。因为空,所以思绪飘渺,漫无边际,满满当当。生命也是,被这满满当当的空填得满满当当的。

2025年6月29日星期日

— End —

主笔人|刘晓春

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号