一个人来到这个世界上不是自主的,不仅不是自主的,而且是自己根本不知道的,也就是说,连“被动”都说不上。如果我们把人来到这个世界的刹那叫“生”,那么这“生”,不知道你是主语,还是你父母是主语。但无论如何,这“生”于你,既非主动,亦非被动,那么,在“生”之前及“生”的那一刻,你从来没有思考过这“生”。

人不能选择“生”,能否选择“死”?也许吧……然而,你自己能确认你的那一刹那吗?你不仅不能确认你的那一刹那,你也无法思考那一刹那之后的你。

孔子的“不知生焉知死”,这样去理解恐怕才是符合原意的。所以,生死,当置之度外,也只能置之度外。生命才是你的,人生才是你的。

我们总是以为生命是实在的,又时常感觉人生是虚幻的。因为生命的真实,我们希望抓住我们的生命,主宰我们自己的人生。然而,生命又是虚幻的,我们实际上很难把控我们的人生旅程。于是,我们又要追问,生命的尽头在哪里?人生的意义是什么?这又逼着我们回头去追问,我们来自哪里?即,我们为什么被“生”?

成千上万的一群精子中有一个神奇地撞上了那颗卵子,于是,你诞“生”了。据说,这颗神奇的精子是这场惊心动魄的竞赛的胜出者,也是最强健的。当然,这是现代科学证明了的。真的是这样吗?他或许是团队前进过程中被排挤出来的落单者,这完全是可能的。

我有时在想,这个地球上的生命也许是在另外一些遥远星球上生存竞争中被踢出局而随机飘到地球上的,就像那颗精子被踢出精子群撞上了卵子。亚当、夏娃被逐出伊甸园可能就是这种情景的一个美好演绎。所以,一旦被逐出,回头连伊甸园的门都找不到,因为伊甸园根本就不在这个星球上。如果是这样,不得不说,生命、人生,天然是悲情的,悲壮的。或许正因为如此,真正美的艺术,撼动人心的艺术,都带有悲壮的、悲悯的、苍凉的情调和意境。

记得好像是叔本华说过,人生充满了苦难,幸福和福祉是临时而短暂的,是人生的否定面,而苦难才是人生的肯定面。当然,他把人定义为是由那些很难满足的需要构成的东西。人正是因为有追求,却总是难以满足;有时一个需求得到了满足,但得到满足的幸福感非常短暂,立刻又有了新的需求与追求。因此,人总是在追求的痛苦中。这种不断追求的痛苦,也许就是不甘于被遗弃的倔强吧。

叔本华认为,动物只有当下,只是面对当下的本能反应。动物的生命是一连串“当下”,所以,在动物的意识中没有“昨天”和“明天”,因为它总是在重复“当下”。而人总是在追求,有成功,有失望,然后有新的追求,每一个“当下”都是不同的,已有过的“当下”就成了无数的“昨天”,期待成功则成了“明天”。我演绎一下,因为有了昨天、今天和明天,所以,我们不仅有属于我们的生命,还有属于我们的人生。

于是,我们追求,我们规划,我们行动;我们给我们的生命赋予意义,以我们的行动和行动的结果给意义以具象。在意义之下,我们不断为自己设定各种目标,以期不断丰富我们生命的意义。我们也以此试图把握和主宰自己的命运或人生。

是的,你的生命是你的,你的人生是你的,但你会发现,总有许多无形的力量在与你竞争,试图主宰你的人生。你遭遇了许许多多的叔本华所说的求而不得的痛苦。

这个地球上有那么多人,并且是生生不息的人,每个人都有自己的意义和目标,每个人都在为自己人生的意义和目标而行动。他们有相互交集的,更多的是没有交集的。即使是相互交集的,他们可能也是互相平行的。每个人给自己的意义和目标,在语言和文字上互相看着差不多,实际上各自的理解是并不相同,并且其意义和目标又是随时在发生变化。人们虽然是相互平行的,但又是相互交集的。

两个人的人生目标完全一样,对人生的定义完全一样,一旦他们把这目标和意义付诸行动,却可能是残酷的互相杀戮。刘邦、项羽,都有一个相同的终极目标。所以,三观相同,不一定能走到一起,这相同的三观可能恰恰是相互竞争的原因。

每个人因为自己不断变化着的人生意义和目标而不断地左冲右突,这左冲右突的力量不断地冲击着其他的人并被其他人所冲击。地球这边人们的活动会影响到地球另一边人们的生存状态;遥远过去人们的行为结果影响着以后几百上千年人们的思想、行为。这地球上的人们就像一群精子互相拥挤着、踩踏着向前涌去,每一颗精子都感觉自己是被时代的巨浪裹挟着、飘摇着、挣扎着。所谓时代的洪流,并不是外在于我们个人的力量,实在是人类所有个人与群体为着实现自己的欲望所作所为而相互碰撞、摩擦所形成的。我们在芸芸众生中,并不孤独,却又终究是孤独的漂泊者。

战争、和平,建设、破坏,人类就是如此折腾,历史的发展在这样的循环中变得没有确定性,人生因此也没有确定性。“三十年河东,三十年河西”,一个人不可能主导自己的人生始终按既定的目标前进。人生便有了旅途的感觉,有了漂流的感觉。而漂流的终点是死亡,生命旅程中的一切灰飞烟灭。这又让人产生了深深的空虚和绝望。鲁迅写的《过客》,就是在这深深的空虚和绝望中,依然继续为心中的意义而前行。

生命和人生是自己的,自己又不能完全掌控自己的生命和人生,即使生命和人生中的一切都能被自己掌控,所有的一切都将灰飞烟灭。那么,生命和人生还有意义吗?据说加缪曾经在斯德哥尔摩音乐厅问即将领取诺贝尔奖的杨振宁:“在一个看似无意义的世界上,我们如何继续活下去?”杨振宁说:“在一个看似混乱的宇宙中,我们如何继续理解它?”文学家似乎更看重精神层面的东西,是向内看的,也因此对人生更悲观,但实际上他是更现实的,关注的是当下人生的意义。科学家表面上是向外看的,是物质性的,但实际上他是更深刻的,他试图去理解这包括我们生命的宇宙是如何运行的。人生的意义或许就在于你在你的生命过程中不断地获得这种对生存的理解、对生命的理解。这理解,不是一种结论,也可能有不止一种结论。你我的烦恼就是,总想得到一个终极的结论。

人死后,生前的一切都带不走,无论多么伟大的功业,对死去的人毫无意义。如果真的对死去的人毫无意义,活着的人何必去为死去的人计算这“毫无意义”?这“毫无意义”的判断应该由死去的人自己来判断。活人无权代表死人谈其对人生的感受。当一个人说,人终将死去,所以人生毫无意义,说明他是极力地在追寻人生的意义,并且毅然决然地确认人生是必须有意义的,否则他根本就不需要下这么一个结论。

生命的来路是有迹可循的,那一路上都是生命。精子和卵子,是生命;产生精子和卵子的,还是生命。生命不是无中生有,那么,死,也不应该是走向无,生命不知道死后状态,但那往生的,不一定不知道他的今生。今生当然也不一定对往生没有影响。

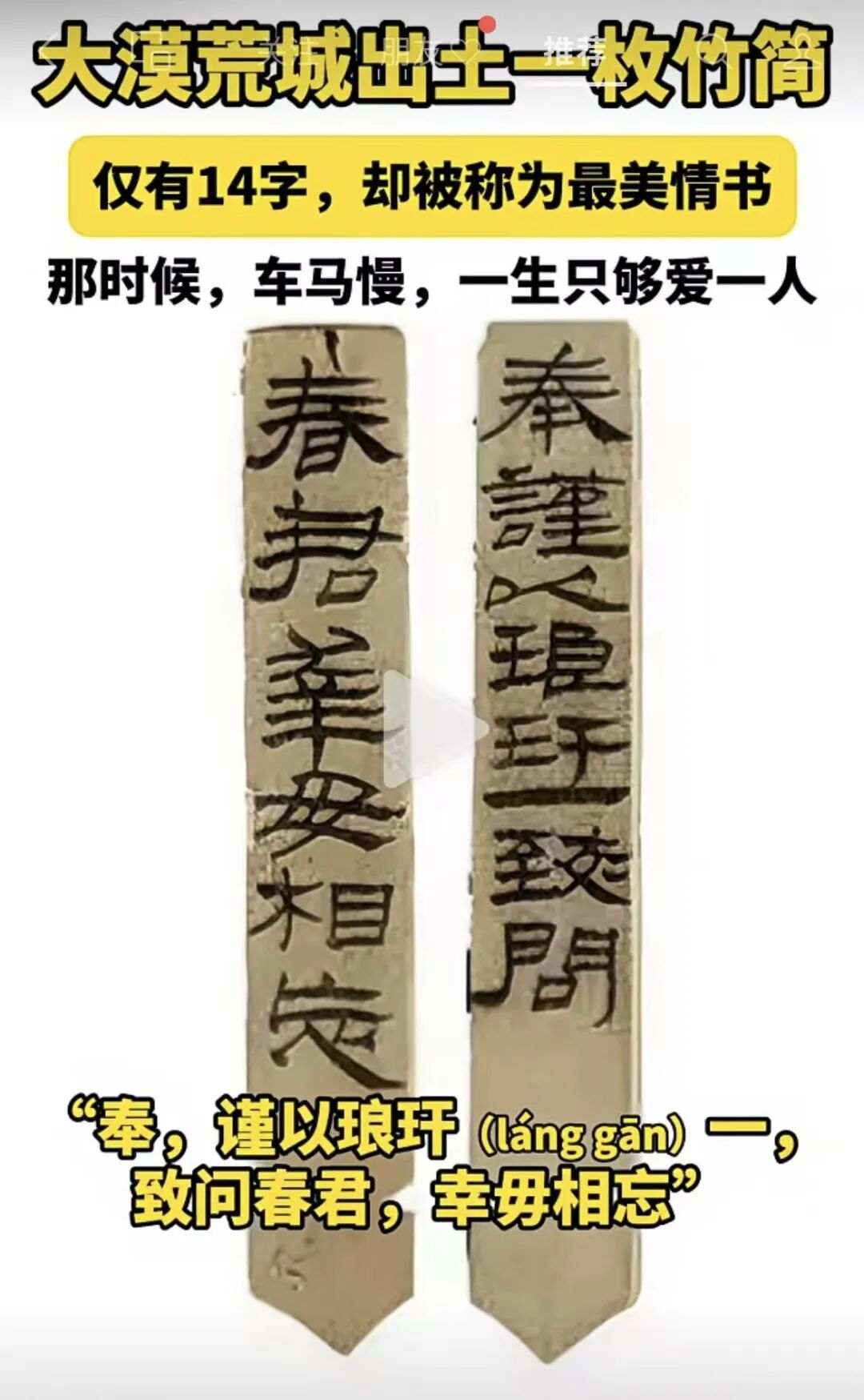

西北大漠荒城出土了一枚2000多年前的竹简,上面写着14个字:“奉,谨以琅玕一,致问春君,幸勿相忘!”这位叫“奉”的小伙子所寄的这封信和礼物,或许并没有送达“春君”姑娘手上,但却感动了2000多年后的今人。活着的“奉”可能没有再见到他的“春君”,2000多年后的今天,往生的他或许能感受到今人被他这封信所感动呢!当然,今人并不能就此断定,这感动对“奉”有什么意义。可是,不能断定“有意义”,也就不能断定“无意义”。至少,活着的今人能为这2000多年前的文字而感动,哪怕是这感动的一刹那,也即是人生的意义啊!

人不能决定自己的“生”,也不能决定自己的“死”;人不清楚自己“生”之前是什么状态,也不清楚自己“死”之后是什么状态;人不知道自己为什么被“生”,也不知道自己为什么被“死”。人好像知道自己从“生”到“死”之间的这段旅程,又似乎无法真正主导自己的这段旅程,这旅程中有许多喜怒哀乐、酸甜苦辣,有许多希望、许多失望,甚至许多绝望。然而,回头望,无非是一通玩耍。参透了人生的无意义,就是人生的真意义。那么,就将不自主、不自知的“生”与“死”置之度外,在“生”与“死”之间的生命中尽情玩耍,将那些终将变成“无意义”的一切玩出各种意义。

2025年10月30日星期四

— End —

主笔人|刘晓春

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号